Konolfingen - Eine beklemmende Liebesgeschichte

Vor fünfzig Jahren starb bei einer militärischen Schwimmübung im Genfersee der Konolfinger Peter Geissbühler. Das bewahrte seine Freundin Annemarie Blaser vor dem Tod: Sie hätte wenige Tage später als Air-Hostess in jener Swissair-Caravelle mitfliegen sollen, die bei Dürrenäsch abstürzte.

«Es waren zwei Königskinder,

Die hatten einander so lieb,

Sie konnten zusammen nicht kommen,

Das Wasser war viel zu tief.»

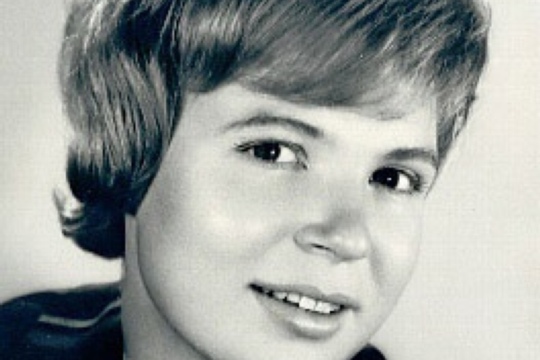

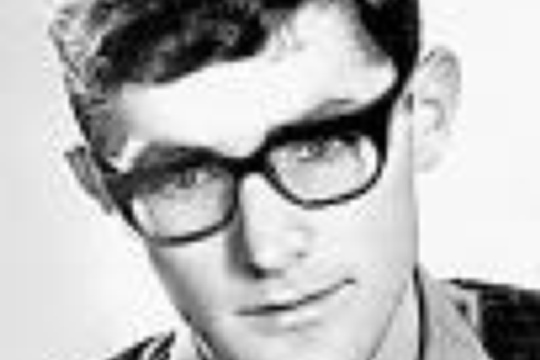

Es ist fast unausweichlich, der folgenden Geschichte dieses alte deutsche Volkslied voranzustellen. Weil es auf gespenstische Weise anklingen lässt, was sich damals, vor fünfzig Jahren, zugetragen hat. Die beiden «Königskinder»: Das waren zwei Verliebte, der 23-jährige Lehrer und Soziologiestudent Peter Geissbühler und die gleichaltrige Annemarie Blaser, Air-Hostess bei der Swissair. Beide aus Konolfingen. Und die Geschichte: Das ist Peter Geissbühlers Unfalltod, dem Annemarie Blaser ihr Leben verdankte.

Geissbühler ertrank am 29. August 1963 im Genfersee, als er als Offiziersaspirant eine unsinnig-riskante Schwimmübung hätte bestehen müssen. Und Annemarie Blaser überlebte, weil der Tod ihres Freundes sie daran hinderte, wenige Tage später jenen verhängnisvollen Swissair-Flug anzutreten, für den sie als Hostess aufgeboten war - Flug SR 306 von Zürich via Genf nach Rom, der zur Katastrophe wurde: Am 4. September 1963 um 7.22 Uhr stürzte die Swissair-Caravelle bei Dürrenäsch ab, alle 74 Passagiere, unter ihnen 43 aus dem Bauerndorf Humlikon, und 6 Besatzungsmitglieder, verloren ihr Leben.

Annemarie Blaser hatte also - so seltsam das klingen mag - Glück. Sie heiratete später den Biologen Chasper Buchli und lebte mit ihm und ihren beiden Kindern in Zernez. Sie starb 2008. Buchli berichtet, der unheimliche Zusammenhang der beiden tragischen Ereignisse von 1963 sei seiner Frau zwar unauslöschlich in Erinnerung geblieben, doch wirklich thematisiert hätten sie es kaum: «An Weihnachten zündete Annemarie etwa eine Kerze für Peter an. Doch gross darüber geredet haben wir nicht mehr.» Anders war es in Peter Geissbühlers Familie. «Für mich ist es noch immer, als wäre es gestern passiert», sagt Geissbühlers Bruder Heinz. Er sei damals in der Rekrutenschule gewesen, als der Kommandant ihm eröffnet habe, sein Bruder sei verunglückt. Dieses «einschneidende Ereignis» habe das Leben seiner Familie total verändert: «Es war nichts mehr so, wie es vorher war. Vor allem unsere Mutter hat sehr gelitten - bis zu ihrem Tod. Und mein älterer Bruder war nicht mehr in der Lage, das elterliche Bijouteriegeschäft zu übernehmen.» Peter sei in der Familie «die treibende Kraft» gewesen. Sein Tod habe der Familie die Kraft genommen, doch: «Das Leben musste weitergehen.»

Schuhe, Helm und Sturmgewehr

Doch was war geschehen an jenem 29. August 1963 bei Ouchy - im 17 Grad kalten Wasser des Genfersees? Der «Bund» berichtete damals, 17 Offiziersschüler der Infanterieoffiziersschule hätten eine Schwimmübung durchführen müssen - «diesmal nicht in Badehosen, sondern im Arbeitstenue mit Schuhen, Stahlhelm und Sturmgewehr». Die Aspiranten seien auf drei Boote verteilt und etwa sechzig Meter auf den See hinausgeführt worden, von wo sie ans Ufer hätten schwimmen sollen. Zwei der Aspiranten seien dabei umgekommen: der 23-jährige Peter Geissbühler aus Konolfingen und der 22-jährige Ulrich Weiss aus Lichtensteig. «Infolge der ungewohnten Belastung im Wasser», schrieb der «Bund», seien «auch andere rasch in Schwierigkeiten geraten»: «Einige sollen geschrien haben. Man warf ihnen Rettungsmaterial zu. Die meisten klammerten sich an den Booten fest, von denen zwei sich mit Wasser füllten.»

Ja - es sei schrecklich gewesen, berichten Überlebende von damals. Rolf Tschumi, pensionierter Lehrer in Ersigen: «Wir fuhren in diesen drei Booten hinaus, und dann hiess es ‹rein ins Wasser!›. Wir taten, was uns befohlen wurde. Im Tenue blau, in Nagelschuhen, mit Helm und Gewehr. Plötzlich hörte ich Schreie, geriet selber unter Wasser, versuchte, mir den Helm vom Kopf zu reissen. Wenn der Badmeister mich nicht hätte packen können, wäre auch ich ertrunken.»

"Mörderin Armee"

14 der damals betroffenen Offiziersaspiranten haben sich unlängst, also nach fünfzig Jahren, wieder getroffen - und dabei «viel über das Unglück geredet», wie Tschumi und sein damaliger Kollege Freddy Schneider sagen. Und noch immer gebe ihnen zu denken, dass man sie damals bei der juristischen Aufarbeitung des Geschehens fast vorwurfsvoll gefragt habe, warum sie den folgenschweren Befehl nicht verweigert hätten? Schneider: «Heute würde man dies vielleicht tun. Doch damals war eine andere Zeit. ‹Gehorsam› - das war selbstverständlich. Wir akzeptierten das einfach, hinterfragten es nicht. Als wir hinausfuhren, pfiffen wir in unserem Boot, wenn ich mich recht erinnere, den River-Kwai-Marsch.» Was sich dann allerdings ereignet habe, sagt Tschumi, sei aber unverarbeitet geblieben: «Es war grauenhaft. Wir kämpften ums Überleben, lagen dann völlig erschöpft am Ufer. Man stellte fest, dass zwei Kameraden fehlten. Dann wurden wir mit dem Lastwagen in die Kaserne zurückgebracht. Der Schock kam später, betreut wurden wir nicht.»

Vor allem die militärische Trauerfeier für den

verunglückten Kameraden Peter Geissbühler in Konolfingen sei ein traumatisches Ereignis gewesen. «Wir waren als Sargträger dabei», sagt Schneider, «was für mich fast schlimmer war als die fatale Schwimmerei.» Dort, an der Beerdigung, sei man auch mit Annemarie, Geissbühlers trauernder Freundin, zusammengetroffen. Und später habe man natürlich erfahren, dass Peters Tod ihr das Leben gerettet habe. «Das hat mich sehr beschäftigt», sagt Tschumi, «denn Peter war ein geschätzter, aufgestellter Kollege. Sein Schicksal, und auch das Schicksal seiner Freundin, ist mir sehr nahegegangen. Und später auch die juristische Aufarbeitung des Unglücks.» Oberstleutnant André Willi und Major Bertrand de Chastonay, die den Befehl zur tragischen Schwimmübung erteilt hatten, wurden zu bedingten Gefängnisstrafen verurteilt.

Der Militärunfall im Genfersee war in der Öffentlichkeit und auch in den Medien auf Unverständnis und Kritik gestossen. An die Gartenmauer der Liegenschaft von Bundesrat Paul Chaudet, dem damaligen Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartements, wurde «Mörderin Armee» hingesprayt. Der «Bund» schrieb am 4. September: «Neben der grossen Anteilnahme am tragischen Ende von zwei hoffnungsvollen jungen Menschen richten empörte und enttäuschte Bürger Fragen an die Verantwortlichen. Vor allem nach dem Sinn einer solchen Schwimmübung (als Mutprobe und Training).» Und er kommentierte: «Der gesunde Milizgeist kennt die notwendige soldatische Härte auch; aber ebenso die nicht überschreitbaren Grenzen.»

Der Absturz in Dürrenäsch

Am gleichen Tag, am 4. September 1963, ereignete sich aber jene Katastrophe, die dann alles andere aus den Schlagzeilen verdrängte: Am Rand des aargauischen Bauerndorfs Dürrenäsch stürzte eine Swissair-Caravelle ab und riss 80 Menschen in den Tod. In der Abendausgabe des 4. September berichtete der «Bund», das Flugzeug sei - nach Angaben der Aargauer Kantonspolizei - schon in der Luft explodiert: «Nach ersten Augenzeugenberichten wurde kurz vor dem Aufprall ein heftiger Knall wahrgenommen, dann stürzte das Flugzeug brennend ab und explodierte.» Später wurde bekannt, dass unter den Opfern des Absturzes («Bund»: «Der ersten und schwersten Katastrophe, von der die Swissair heimgesucht worden ist») 43 aus dem Bauerndörfchen Humlikon stammten. Sie waren unterwegs, um gemeinsam eine landwirtschaftliche Versuchsanstalt bei Genf zu besuchen, für viele von ihnen war es der erste Flug - der zum Flug in den Tod wurde. Humlikon hatte damals 217 Einwohner. 43 starben. Sie hinterliessen 39 Vollwaisen und fünf Halbwaisen.

Unter den 80 Toten waren auch die 6 Besatzungsmitglieder: Flugkapitän Eugen Bolli, Co-Pilot Rudolf Widmer, Steward Alfred Schlüchter und die Air-Hostessen Irene Rutschmann, Gertrud Streuli und Binia Martin. Eine von ihnen war als Ersatz für Annemarie Blaser aufgeboten worden.

"Warum?"

Ursache des Flugzeugabsturzes war, wie die Untersuchungen später zeigten, offenbar ein Rollmanöver mit der Caravelle-Maschine vor dem Start. Dieses hatte die Räder des Fahrgestells derart erhitzt, dass die Felgen barsten, sodass die heissen Bruchstücke Hydraulikleitungen zerstörten und das auslaufende Öl entzündeten. So wurde die Maschine manövrierunfähig.

«Warum?» Das fragte an der Trauerfeier am 7. September 1963 im Zürcher Fraumünster Swissair-Verwaltungsratspräsident Ernst Schmidheiny - und sagte: «Warum gerade diese Maschine mit diesen Passagieren und dieser Besatzung vernichtet werden musste, werden wir nie erfahren. Eine höhere Gewalt, welche über uns steht, hat dieses Schicksal bestimmt. Wir müssen diesen Entscheid entgegennehmen und uns ihm beugen. Eindrücklich zeigt uns dieses Unglück, dass Menschenwerk nie vollkommen ist. Und dass wir immer daran denken müssen, dass es eine höhere Macht gibt, welche unabhängig von unsern Wünschen das Schicksal lenkt.»